第四纪冰川遗迹的判别标准与方法问题——兼论蒙山巨砾堆积堤之成因

【类型】期刊

【作者】王乃昂,戴霜,张律吕,余莺潇,于昕冉,田璐,尹丽颖(兰州大学资源环境学院)

【作者单位】兰州大学资源环境学院

【刊名】冰川冻土

【关键词】 冰川地貌;三要素组合;非冰蚀擦痕;巨砾堆积堤;山洪泥石流;蒙山

【资助项】国家自然科学基金项目(41530745);兰州大学2017年度“创新创业教育基地、协同育人基地”项目资助

【ISSN号】1000-0240

【页码】P1289-1297

【年份】2019

【期号】第6期

【期刊卷】1;|7;|8;|2

【摘要】判断中国东部中低山地冰川作用遗迹的真伪,只能通过科学实践检验和学术争鸣加以解决。利用实地考察所测数据资料,证明山东蒙山确无第四纪冰川遗迹。包括蒙山在内的山东中低山丘陵,迄今为止没有发现符合判别标准的末次冰期冰川地貌三要素组合。蒙山兰溪峡谷的谷形指数(0.07~0.24)与世界各地真正的冰川槽谷不符,被当作冰川证据的蒙山兰溪峡谷谷壁擦痕和拦马墙巨砾堆积堤砾石擦痕,不具有作为冰川地貌证据的唯一性或专属性,而是砾石沿河谷滚动、拖拽摩擦和撞击的结果。不连续、不对称分布于兰溪下游凹岸的拦马墙巨砾堆积堤,沿流向延伸或呈流线构造,具有平行主流的平顶、陡坡砾石堆和立石等景观,砾石的圆度、分选和砾组构造均指向泥石流堆积堤或特大洪水巨石边滩。它可能是1668年7月25日郯城大地震保存下来的群发性灾害遗迹。

【全文】 文献传递

第四纪冰川遗迹的判别标准与方法问题

——兼论蒙山巨砾堆积堤之成因

摘 要: 判断中国东部中低山地冰川作用遗迹的真伪, 只能通过科学实践检验和学术争鸣加以解决。利用实地考察所测数据资料, 证明山东蒙山确无第四纪冰川遗迹。包括蒙山在内的山东中低山丘陵, 迄今为止没有发现符合判别标准的末次冰期冰川地貌三要素组合。蒙山兰溪峡谷的谷形指数(0.07~0.24)与世界各地真正的冰川槽谷不符, 被当作冰川证据的蒙山兰溪峡谷谷壁擦痕和拦马墙巨砾堆积堤砾石擦痕, 不具有作为冰川地貌证据的唯一性或专属性, 而是砾石沿河谷滚动、 拖拽摩擦和撞击的结果。不连续、 不对称分布于兰溪下游凹岸的拦马墙巨砾堆积堤, 沿流向延伸或呈流线构造, 具有平行主流的平顶、 陡坡砾石堆和立石等景观, 砾石的圆度、 分选和砾组构造均指向泥石流堆积堤或特大洪水巨石边滩。它可能是1668年7月25日郯城大地震保存下来的群发性灾害遗迹。

关键词: 冰川地貌; 三要素组合; 非冰蚀擦痕; 巨砾堆积堤; 山洪泥石流; 蒙山

0 引言

2017年1月, 《山东蒙山第四纪冰川组合遗迹的发现及初步研究》(以下简称《发现》)报道“山东蒙山地区南坡保存的丰富而清晰的第四纪冰川遗迹”, 并“初步确定为末次冰期的冰碛遗迹”“估算蒙山南坡末次冰期时的雪线高度约为700 m左右”“这些组合性冰川遗迹的最新发现, 证实了我国东部中低山区存在第四纪冰川的事实”[1]。5月, 《山东蒙山第四纪冰川遗迹光释光测年研究及冰期划分与对比》(以下简称《对比》)进一步说: “结合我国以往其他地区冰期的对比研究, 在蒙山建立了拦马冰期与蒙山冰期”“确认并发展了李四光关于我国东部第四纪冰川理论”“从年代学方面证实了我国东部中低山区更新世晚期、 全新世早期冰川遗迹存在的事实”[2]。果真如此吗?非也。笔者认为, 所谓“发现”“确认”“证实”等等, 应该是相关学术单位的主要学者形成共识并一致确认, 且在冰川地貌的判别原则、 方法与标准等方面不存在重大争议。

1 基于冰川地貌三要素组合的判别标准

传统科学模式有三大要素: 理论、 操作化(测度变量的过程)和观察(科学依赖于可测度的观察)。理论处理的是科学的逻辑层面, 是借助概念来解释所观察到的现象, 亦即“是什么(what is)”而不是“应该(should be)如何”。概念则是建构理论的基本要素, 是最有效的思维工具, 可供推理之用。《发现》一文提出“冰川组合遗迹”“冰石河、 侧碛堤组合”, 出发点无疑是正确的, 但却出现了不统一的概念。例如被作为“冰川组合遗迹”并据以划分“拦马冰期”的拦马墙“冰碛堤”, 同时还被称为“冰石河”(见原文及其图1、 图2标注), 摘要称之为“兰溪山谷的冰石河、 侧碛堤组合”, 正文描述为“兰溪峡谷一带, 冰川遗迹丰富且保存完整, 由谷口发育的两列大规模冰石河为显著特征”。须知前者是冰川作用地貌, 后者是冰缘过程地貌, 基本概念如此相互抵牾, 乃是将同一研究对象的成因给予不同的分类、 命名所致。当然, 按照现代地貌学的判别标准, 蒙山拦马墙巨砾堆积堤既不是冰石河, 更不是冰碛垄(详后说明)。

要知道什么才是真正真实的(really real)或客观真实的(objectively real), 首先要有一套通过测度来发现真实的具体研究方法, 并借用一些标准来做判别, 才可把这些事物视为真实。换言之, 科学研究不能建立在价值判断上, 除非有一套判别标准。例如, 只有大家都同意速度是测量的标准, 否则裁判将不能根据跑表判断哪一位短跑选手更优秀。因此, 建立一套大家都认同的判别古冰川遗迹的标准, 而且可以通过测度(measurement)获得结论, 才有可能科学评断某些疑似冰川作用遗迹的真伪, 否则就是臆测。从科学发展史的角度看, 大家对中国东部中低山地一些地貌和沉积物成因类型认识上的分歧, 实质上是对冰川遗迹判别标志的不同理解造成的。迄今为止, 凡涉及东部疑似古冰川遗迹时, 不同学者之间没有获得一致的判别标准, 乃是中国东部中低山区冰川有无问题争论的症结所在。基于此, 施雅风曾呼吁: “最重要的前提是, 论辩双方应摒除成见, 实事求是, 从冰川学的基本原理出发, 弃伪存真, 建立统一判别标准”。

本文认为, 判别某种晚近时期的地貌形态是否为冰川作用遗迹, 需要遵循地貌系统组合的原则, 亦即第四纪冰川研究者必须坚持整体地貌观, 而不能只根据有限的观察就下结论。所谓地貌组合, 是指成因上有密切联系的一些地貌类型所形成的空间结构, 也称地貌景观。利用地貌组合复原冰川作用范围是地貌学的重要研究方法之一, 但它必须是以不违反“同一时期”“同一地域”为原则, 亦即同一时期、 同一地域、 同一成因类型的地貌组合才是真正的地貌组合, 才能代表一个真正的气候地貌事件。例如, A.彭克所提出的冰川地貌“配套”或“三合一”现象就是重要的判别标志。李四光当年认为庐山有第四纪冰川遗迹, 也特别强调他所认为的“冰川侵蚀地貌与冰川堆积地貌可以配套”[3]。1964年, 他又指出确定是冰川活动的产物, 至少必须提出三项必不可少的证据来加以验证: “(1)大片冰层在山区停积和它向低处移动的道迹; (2)冰碛, 即冰川下面的沉积和它侧面及前面遗留的堆积物; (3)冰水沉积和其他冰缘沉积。这三项中的各项证据, 把它们分开来单独地看, 它们各自都具有不同确凿程度的验证意义。但更重要的是, 把它们联系起来看, 它们显示冰川在它滋长、 活动和消失的过程中所起的作用。至于应有的但不是经常可以得到的证据, 是在寒冷气候中生存的动植物遗体或遗迹”[4]。李四光的这一重要观点, 对于确定末次冰期以来的冰川作用遗迹判别标准具有指导性, 即冰川综合体三要素宏观地貌在区域尺度上系统组合或配套。例如山地冰川地貌组合有明显的垂直分带规律: ①分布在雪线以上的冰蚀地貌带, 包括冰斗、 刃脊、 角峰等; ②雪线以下直到终碛垄的冰蚀-冰碛地貌带, 地貌类型有冰川U形谷、 冰蚀三角面、 谷肩、 悬谷、 羊背石、 侧碛垄、 终碛垄等; ③终碛垄外缘的冰水扇和外冲平原的冰水堆积地貌带。在宏观尺度上, 具备以上3种地貌带组合的地方才可断定其为山谷冰川作用遗迹。同理, 对于中观尺度和微观尺度的末次冰期冰川遗迹, 特别是微观冰蚀地貌的判别标准亦应符合三要素地貌组合原则。例如, 作为冰川地貌的一种典型标志或特殊“化石”——冰斗(cirques)形成于冰川平衡线附近, 地貌形态呈围椅状, 常成群出现, 可以用冰斗平坦指数来检测。冰斗必须包括岩坎(又名冰斗反向坡, 大致可代表雪线的高度, 冰川遗迹中最能直接指示冰川作用的地貌证据)、 岩盆(下凹的盆地, 岩坎未切穿前多为冰斗湖)和斗壁(刃脊、 角峰)三要素。惟其如此, 才能鉴定其确为冰川旋转侵蚀作用形成的古冰斗, 才可利用其成群出现的地貌组合重建古雪线。因此, 判断某地是否具有末次冰期以来的宏观尺度冰川地貌, 是必须要首先解决的重要学术课题, 也是避免盲人摸象的关键。

源头与冰斗相连的冰川槽谷, 是冰川优先侵蚀作用(蚀深、 蚀宽)所孕育的横向常呈抛物线形、 纵向呈槽状的谷地, 因与河流侵蚀作用形成的V形谷地具有明显的差别, 故称U形谷。U形谷的谷坡陡, 谷底宽平, 具有近于平直的通道和因冰川过量下蚀造成的明显谷肩, 其标准纵剖面常表现为源头是冰斗(或粒雪盆), 以及冰斗下方一连串的冰盆或冰蚀湖。例如, 台湾目前发现可靠末次冰期冰川遗迹的雪山、 南湖大山等高山, 都有一连串冰盆与冰蚀湖的标准冰川谷剖面的发育[5-6]。对于U形谷, 野外考察首先要判别它们是否为构造所成的断裂谷、 向斜谷或背斜谷, 如庐山王家坡谷地即是一个形态完整的向斜谷。排除构造成因后, 可用b指数、 谷形指数来检测, 以作为古冰川遗迹判别依据的参考。例如, 在蒙山野外考察所见, 没有发现具有近乎垂直谷坡、 突然被切断山嘴的U形谷, 以及分布于槽谷两侧、 谷床间高度相差很大的悬谷, 特别是兰溪纵剖面根本没有交替出现的冰盆与冰坎等关键地貌特征。基于遥感影像、 以兰溪峡谷右岸顶部宽度和深度计算的谷形指数为0.07~0.24, 不仅与世界各地真正的冰川槽谷深宽比(0.24~0.45)存在显著差异[7-11], 也明显小于贡嘎山古冰川谷深宽比(0.33~0.40)[12]。说明兰溪峡谷从未发生过冰川过量下蚀作用, 而是具有河谷地貌的典型特征, 如横剖面呈V形, 谷底尖锐、 狭窄, 谷壁陡峭等。从遥感影像判读可知, 蒙山根本没有冰川作用遗迹最为关键的地貌证据, 即冰斗后壁、 冰斗岩盆、 斗口岩坎三要素组合的冰斗存在。

2 成因具多样性的冰川擦痕和非冰蚀擦痕

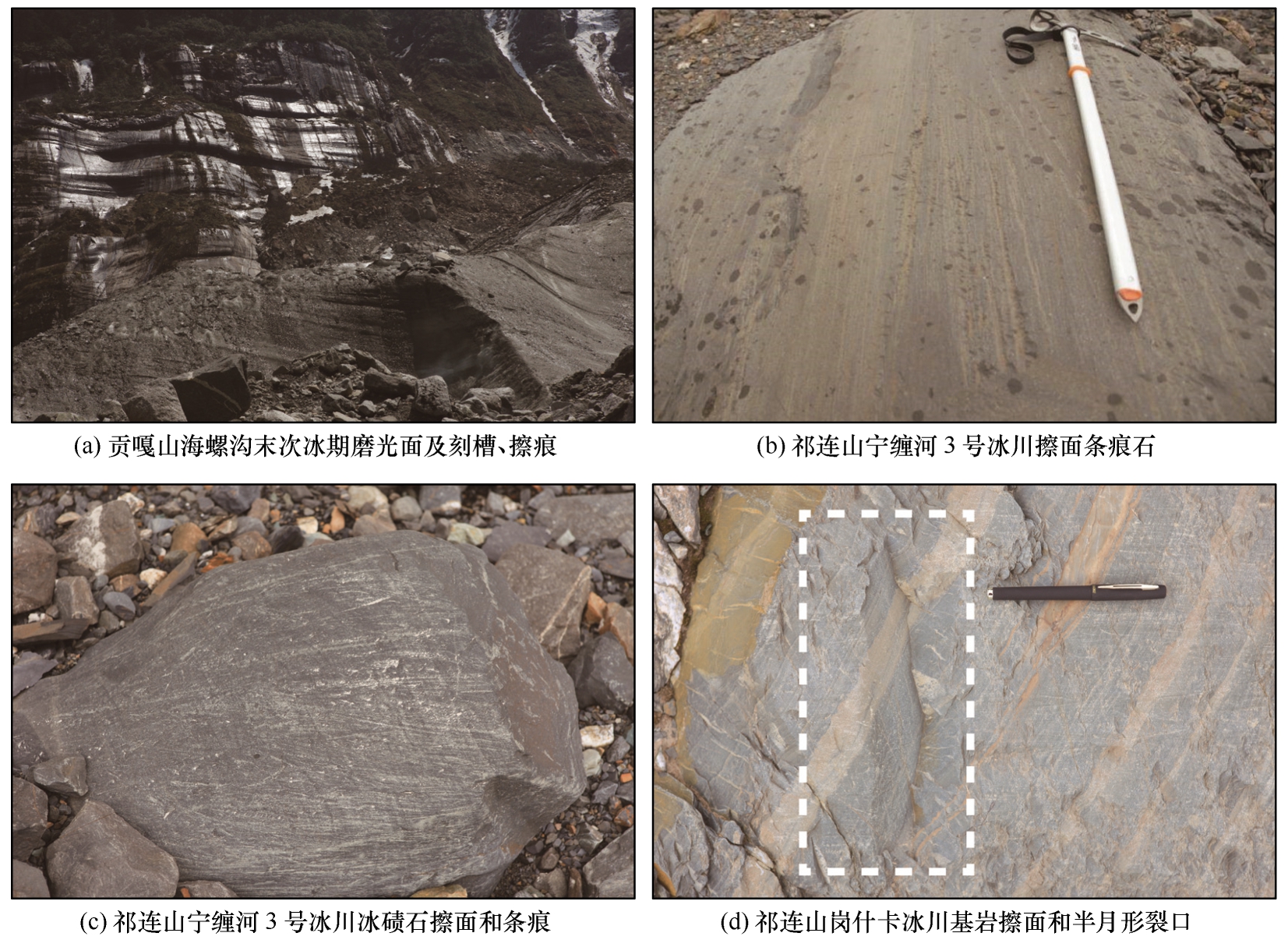

冰川流过的岩石表面所出现的连续深沟或细纹称为擦痕或刻槽[图1(a)], 是冰川刻蚀与磨蚀作用的一种典型特征。其中, 冰川刻槽是流动冰川携带的冰碛石磨蚀、 刻蚀冰川谷壁所形成的巨大刻痕, 这种粗大的刻槽往往被作为确定冰川运动的佐证。冰川擦痕则是由冰川直接摩擦冰川谷基岩, 或是携带冰碛石摩擦冰川槽谷, 使得基岩和冰碛石表面, 呈现一种密集、 平直、 光滑且平行冰川流向的线状细小凹痕, 是重建区域冰川运动方向的良好证据。擦痕的大小取决于冰碛石的质量和相对硬度以及基岩表面的质地, 一般宽度与深度成正比, 即擦痕宽度愈大、 深度愈深, 反映的冰川磨蚀愈强。国内的地学教科书和文献, 仍认为冰川擦痕呈钉形, 擦痕的一端粗而另一端细, 细的一端指向冰川下游。这种认识不啻不完整, 尤其“丁头鼠尾”的单条擦痕根本不是冰川所为, 过去据此推断的冰川作用遗迹是错误的。

作为微观尺度的冰蚀地貌, 冰川擦痕按其形态可分为3种类型[13]: ①沿着冰川运动方向加深加宽直到末端戛然而止, 擦痕的细端指向冰川上游[图1(b)], 其成因源于冰川岩屑与基岩之间的剪应力不断增加所造成。犁点(asperity)的破裂, 抑或是冰川岩屑整体的旋转散离, 导致二者之间的相互磨蚀作用突然终止。②擦痕加宽加深到一个极大值后变浅变窄, 直至尖灭。这可归因于冰川岩屑的稳定性(retardation of the clast), 擦痕凹槽不断形成直到犁点破裂或冰川岩屑整体旋转出擦痕凹槽。假如破裂与完全的旋转都没有发生, 只是由于缓慢的冰川岩屑旋转与犁点的损耗, 犁角(plowing angle)会慢慢减小, 随着犁点的移动, 擦痕则缓缓变浅。③从深度宽度均为最大值的顶端起始, 顺着冰川前进方向变浅变窄, 擦痕的细端指向冰川下游。形成机制与第二种后半部分相同, 只不过始于一个既有的凹槽, 诸如岩石节理、 裂隙等。冰碛石的擦痕形成与冰川流向有关, 但冰碛石随冰川一起运动, 随时都可能改变自己的位置, 当再次受到刻蚀, 方向遂行改变。有的冰碛石以擦面、 擦痕为主, 显示主要受底部摩擦作用; 有的冰碛石以流线型、 擦痕为主, 显示顶部摩擦的主导作用[14]。尽管有此差别, 但冰碛石最重要的特征还是擦痕出现的主要方向平行砾石的a轴[图1(c)]。

由于冰川冰是稳定的塑性流, 砾石在冰中自由度很低, 形成擦面(facet)是冰川改造进入冰中的砾石形态的最主要的功能。相对于流水作用(磨圆)来说, 被称为优先磨平作用[9]。擦面是在优先磨平作用基础上由密集平行的擦痕组成, 在自然界中能形成擦痕的外动力过程很多, 但能形成擦面的很少。因此, 只有叠加在擦面并作规则分布、 深浅均匀的擦痕才具有确定冰蚀作用的价值。在冰床或剪切面上最有利于提供顶面或底面磨蚀的机会, 往往分布有呈新月形、 与擦痕呈垂直关系的各种颤痕(chatter mark)[13,15-19]。1964年, 李四光先生曾提到“滑动颤痕”一词, 但未进行具体阐释[4]。1982年, 李吉均院士将近似的构造称之为新月型凿口、 裂口和裂纹, 包括了广义颤痕(chatter mark)的3个类型, 并指出: “磨光面上, 冰川所特有的作用还在于能形成各种新月形的凿口、 裂口和裂纹。迄今为止, 直线形的各种擦痕均有冰川成因与非冰川成因的报道, 但这种新月形的破裂结构还没有人发现非冰川成因的”[14]。在一定意义上, 颤痕是微观冰蚀地貌的独有特征, 其新月形“两角”可指示冰川运动方向。特别是与狭义颤痕(chatter marks)、 半月形裂口(lunate fracture)[图1(d)]、 新月形凿口(crescentic gouge)和新月形裂纹(crescentic cracks, 基岩和冰碛石表面受压却裂而不散的现象)相垂直的擦痕更具有鉴别冰川成因的特定意义。颤痕和擦面、 擦痕的共存关系, 可称之为微观尺度冰蚀地貌的三要素组合判别标准。《发现》一文中的所谓“颤痕”, 野外考察判断其并不是颤痕, 而是自然界岩石破裂面的一种, 如果将之作为冰川作用遗迹的直接证据, 则会出现冰川运动与兰溪峡谷方向相垂直的矛盾。因此, 仅根据地貌形态某一个体或局部具有相似特征是不能准确解读形成原因的。鉴于国内有关颤痕的研究报道较少, 拟日后赴野外考察收集数据资料, 另文探讨之。

图1 中国现代冰川作用地区的微观冰蚀地貌

Fig.1 Macroscale landforms of glacial erosion in Chinese modern glacier area: (a) polished bedrock, groove, and striationof LGM in Hailuogou Glacier of Mount Gongga; (b) facet-striated boulder found in Ningchanhe No.3 Glacier ofQilian Mountains; (c) facet and striation of till in Ningchanhe No.3 Glacier of Qilian Mountains; (d) polishedbedrock and its lunate fracture in Gangshika Glacier of Qilian Mountains

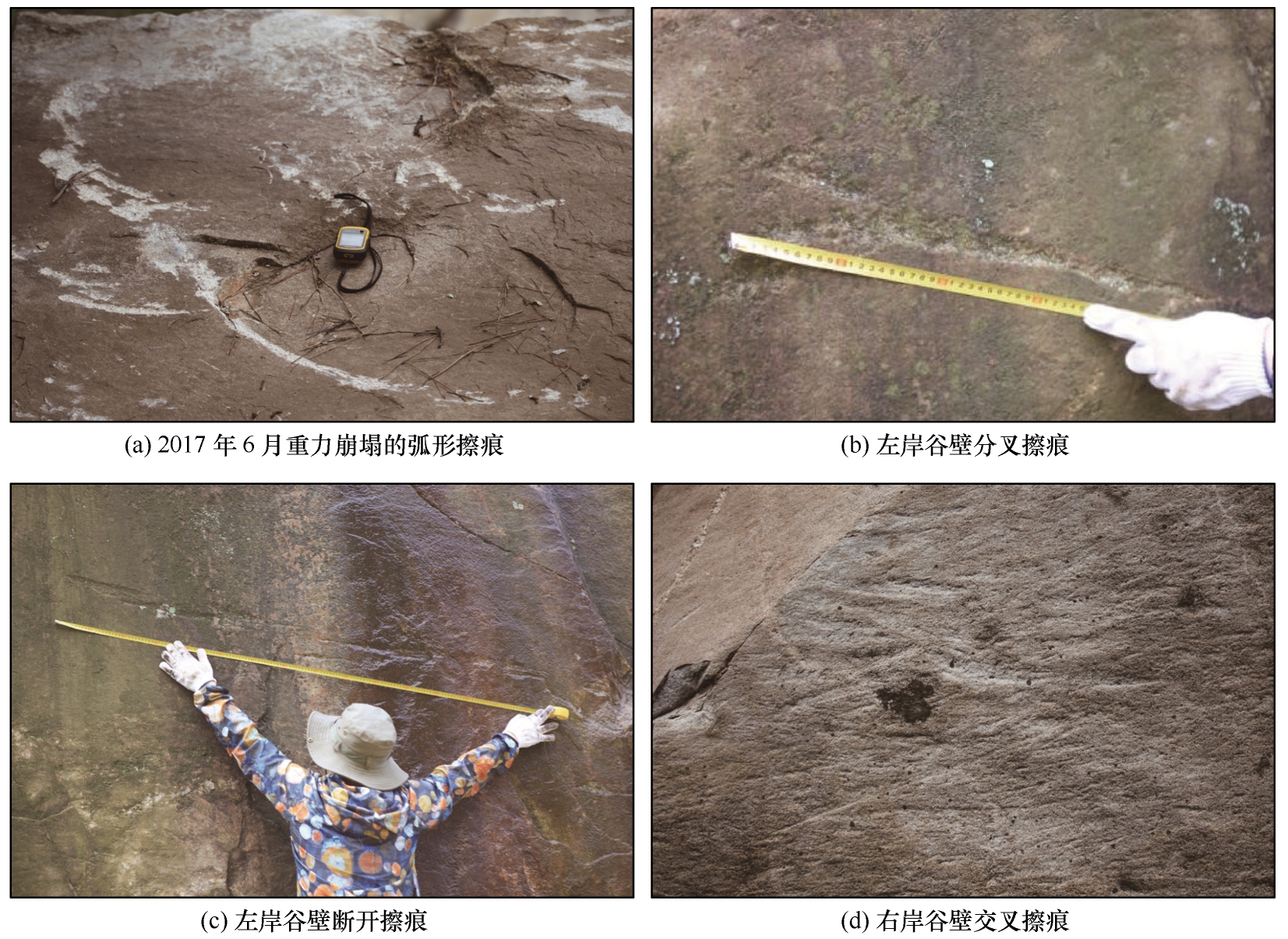

擦痕的形成, 不单只有冰蚀作用, 自然界还存在着许多非冰川成因的擦痕[20]。如构造运动、 重力崩塌、 山地洪水、 泥石流、 风沙流、 雪崩、 湖冰, 甚至野牛及其他动物和水草拖拽的石块等等, 都能在岩石面上或是石块上磨蚀出线状的擦痕, 本文统称为非冰蚀擦痕(non-glaciogenic scratches)。如在山东蒙山的兰溪峡谷谷底, 可见到不少巨砾表面具贝壳状断口以及平行c轴的单独擦痕, 证明它们多是重力崩塌或滑坡所致, 反映蒙山坡地重力过程强烈可为形成山洪泥石流提供物质基础。2017年6月某日, 兰溪发生了1次重力崩塌, 谷底可见具有新鲜弧形擦痕[图2(a)]和贝壳状断口的花岗岩砾石。因此, 一些地学教科书和文献认为带有光面和擦痕的巨砾是冰碛石可靠标志的说法, 没有考虑异因同果现象, 是不够严谨的, 会把不少研究者引入迷途。

《发现》等提出冰川组合遗迹的主要证据之一就是最具歧义的擦痕, 这无疑是引起成因争论的导火线。如上所述, 擦痕是多种多样的, 并非冰川活动的主证或“铁证”。借用数学和逻辑学语言, 擦痕只是冰川地貌的必要不充分条件, 而不是冰川作用遗迹的充要条件。其实, 冰川擦痕有着独特的特征, 如擦痕和擦面共存、 擦痕出现的主要方向平行冰川运动方向或砾石的a轴, 以及与擦痕垂直、 擦面独有的颤痕等。迄今为止, 在蒙山兰溪峡谷所看到的擦痕, 大小不一、 零星分布, 多向下游倾斜, 倾伏角3°~35°。出现擦痕的位置, 大多是利于水流携带砾石刻画岩壁的峡谷转弯、 谷床高程陡然变低或凹岸等处。在兰溪峡谷左岸发现的某处擦痕虽略平行于谷底, 但上下擦痕垂直间距达到120 cm, 不具有冰川擦痕密集、 平直、 平行排列的特征。其特点是表面粗大不均、 形态毛糙、 单独出现, 同一条擦痕有分叉[图2(b)]、 甚至断开[图2(c)]。此种情况在真正的冰川擦痕中是不会出现的。兰溪右岸某处擦痕虽具密集特征, 但无光滑的擦面, 且毛糙短粗、 方向交叉、 略呈弧形, 在崖面转折处整齐尖灭而下游方向无连续擦痕[图2(d)]。由此判断它们非塑性形变的冰川侵蚀所致, 目前认识水平只能推测为山洪水泥石流携带砾石撞击、 摩擦形成。因为洪流在运动过程中会擦光崖面和巨砾, 并在其上留下光面和擦痕。质言之, 蒙山兰溪峡谷的非冰蚀擦痕极易导致研究者对此现象的误读。

图2 蒙山兰溪峡谷的非冰蚀擦痕

Fig.2 Non-glaciogenic scratches at Lanxi Valley, Mount Mengshan: (a) arc scratches from gravity collapse in June, 2017;(b) bifurcated scratches on left bank wall; (c) intermittent scratches on left bank wall;(d) intersected scratches on right bank wall

3 冰碛地貌与山洪泥石流堆积的区别

正确地判别各种冰川作用遗迹, 确定其时代先后以及解释它们所包含的古冰川信息, 是重建第四纪冰川作用范围进而划分冰期的前提。就地貌地层学角度而言, 冰期划分首先需要进行冰川地貌和堆积物特征的分析, 从整个区域沉积体系的成因和演化中去确定沉积类型[21], 而不能以局部观察的所谓“冰川组合遗迹”为根据划分“冰期”。在这方面, 《对比》一文建立的“拦马冰期与蒙山冰期”, 不但缺少多尺度地貌类型组合的系统分析, 也没有利用多种测年方法进行交叉分析、 互相验证, 不足为凭。

《发现》说: “冰碛堤, 由于其中所含砾石表面风化严重, 表面上的磨光面、 擦痕等冰川遗迹均已剥失殆尽, 无法辨认”。《对比》说: “冰碛垄Ⅲ位于冰碛垄Ⅱ的下游, 地表被泥土覆盖, 有零星的大型石块出露, 并被大量植被覆盖。垄中的砾石表面风化严重, 已经无法辨认冰川痕迹”。既然这一古冰川现象已经“无法辨认”, 又如何能进行冰川沉积系列分析呢?那最初据以确定这些地表现象为冰川成因的“证据”是否为“真正的真实”, 已然是个难以自圆其说的悖论问题。《对比》关于冰碛垄地貌特征的论述: “四个期次的冰碛垄, 沿着沟谷分布, 具有明显的自上而下的排列特征……冰碛分布向上游退缩的同时, 冰碛规模也表现出逐渐变小的趋势性规律”[2]。此种“冰碛垄”既不同于世界各地发现的冰川尾端呈垄岗状、 垂直冰川流向排列能够用以确定冰川作用下限的终碛垄, 也不同于中国西部现代冰川下游呈线性排列能够用以确定时代顺序的多级阶状侧碛垄, 焉能据之划分冰期?

在中国西部的冰川地貌上, 全新世新冰期冰碛地貌一般分布在末次冰期冰碛垄之上, 小冰期冰碛两侧及向下不远的谷地, 其规模远较末次冰期小。《对比》据以划分“拦马冰期”的拦马墙巨砾堆积堤(图3), 不仅不具有新冰期、 小冰期冰碛地貌的宏观地貌组合特征, 在不同尺度的地貌形态上却显示可能是流水作为搬运介质的山洪泥石流堆积。泥石流堆积和冰碛都是混杂堆积, 二者有许多共同点, 这无疑给地学工作者提出了难题。通过多年的深入研究, 崔之久教授提出了可行性指标和成因-环境综合分析的研究方法[21], 它能找到解决问题的出路, 即混杂堆积的成因是可以判别的。人的认识是由浅入深、 由片面到比较全面的过程, 尽管其间会经历许多的曲折甚至重复前人的弯路, 但终究会走向真理的彼岸。

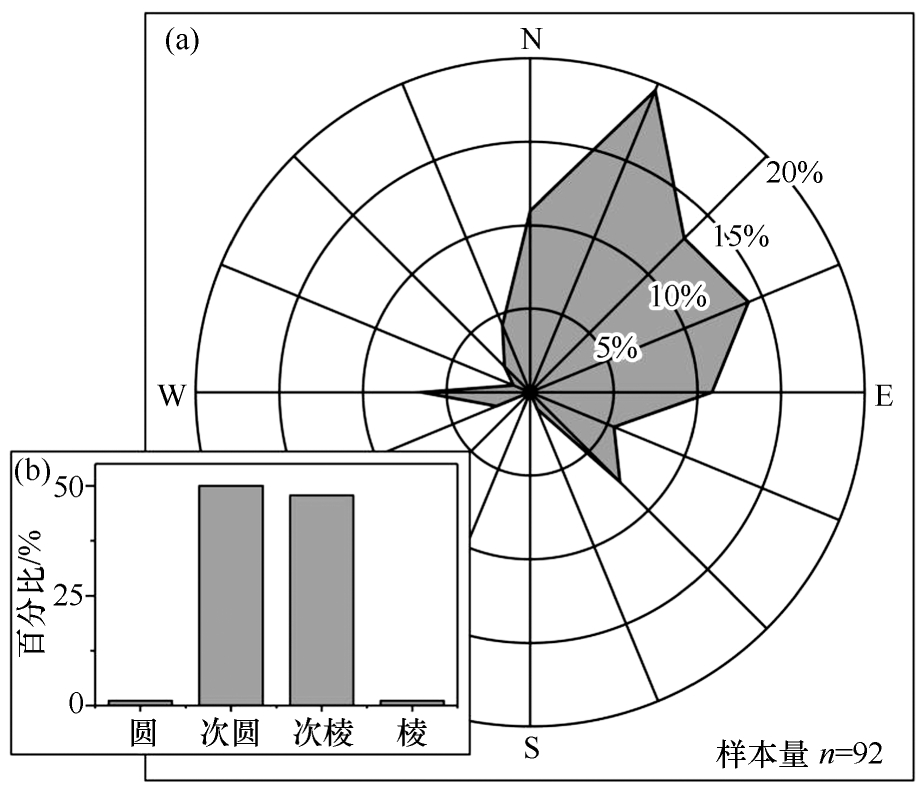

拦马墙巨砾堆积堤鳄鱼口段, 长220余米, 宽20米左右, 平均比降为14.7%。砾石多为浅色、 少量深色的单一岩性花岗岩, 多次棱角状至次磨圆状砾石。而在冰碛物中, 由于磨圆作用和压碎作用总是维持着一定的动力平衡, 冰碛中的岩屑磨圆度一般不超过次圆, 且具有平滑的擦面以及尖锐的边棱和棱角。其次, 巨砾堆积堤高出现河道谷地(宽30余米)4米左右, 不连续、 不对称分布在沟床两侧的凹岸, 并向上游尖灭, 显非冰川搬运所致; 巨砾堆积堤沿流向延伸, 具有平行主流的平顶、 陡坡砾石堆和立石等景观, 这无疑是山洪泥石流的特征。尤其砾石组构, 是十分有效的成因判别标志。冰碛物中砾石a轴组构发育较好, 其优势方位是平行冰川流向; 泥石流则不然, a轴无优势方位, 与谷地走向不一致。泥石流河道堆积中ab面优势方位一般比较明显, 且倾向上游; 冰碛物中ab面组构虽有发育, 但一般无优势方位。受局部地形控制的冰上融出碛ab面, 终碛垄上可与冰川流向一致, 侧碛垄上多平行坡面, 侧碛垄上巨砾附近则以大角度形成倾向上游的局部叠瓦构造; 冰下融出碛a轴一般有与谷地走向一致的优势方位, ab面多以小倾角平行地面或倾向上游, 但受局部地形影响也可向下游倾斜[22]。实地观察可见, 拦马墙充填物较少, 呈松散状态, 多“石背石”、 空洞、 支撑-叠置构造。砾石表面擦痕为垂直a轴、 粗大不均、 形态多样、 宽浅的毛糙擦痕及撞击坑[图3(c)和(d)], 长轴无优势定向, 但ab面以22.5°~67.5°为优势方向倾向上游(图4), 且有平均为41°的大倾角。凡此种种迹象, 既证明拦马墙巨砾堆积堤非冰川成因, 又凸显其形成时代颇值得研究。由于巨砾顶面难以获取测年物质暂无法确定其堆积年龄, 依据《对比》仅有的1个埋藏在当时地表以下30 cm处的测年数据和巨砾表面及擦痕均很新鲜来判断, 大致应不出全新世范围、 甚或是现代小冰期特征阶段的晚近山洪泥石流堆积。

图3 蒙山巨砾堆积堤及砾石擦痕

Fig.3 The boulder-piled levees of Mount Mengshan and the boulder scratches: (a) the boulder-piled levee at LanxiValley bottom; (b) the Lanmaqiang boulder-piled levee; (c) the boulder scratches of Lanmaqiang boulder-piledlevee; (d) the boulder craters and scratches of Lanmaqiang boulder-piled levee

图4 蒙山拦马墙巨砾堆积堤砾组构造(a)和砾石磨圆度统计(b)

Fig.4 Gravel fabric (a) and psephicity statistics (b) ofLanmaqiang boulder-piled levee in Mount Mengshan

4 蒙山保存郯城大地震群发性灾害遗迹的可能

野外考察得见, 蒙山南坡山麓的孤立巨砾多与下伏花岗闪长岩、 二长花岗岩的岩性相同, 理应是自然风化结果。冰川能够将巨大的漂砾搬运到较高、 较远的地方, 如北欧第四纪大冰盖曾将巨砾搬到英格兰和伏尔加河。若无冰川作用, 这些漂砾的存在将无法说明。但在鲁中南中低山地, 山洪泥石流作用也能将巨砾搬到很远的地方, 这取决于洪流的流量、 容重、 沟谷坡度和砾石本身的尺寸。需要说明的是, 有些巨砾可能是在漫长的地质时期发育形成的, 尤其是遗留在丘陵顶、 峡谷、 山麓的巨砾, 应更多考虑正常的地貌演变序列与就地因素, 而不必舍近求远归因于冰川搬运。例如, 在末次冰盛期, 按现在的海拔高度蒙山足可进入垂直冻土带, 当时应有强烈的冻结破碎作用。垂直节理发育的花岗岩体, 夏季流水沿节理下渗, 冬季水体冻结, 年复一年, 裂隙不断扩大, 在重力作用下岩体失稳坠落, 生成巨砾倒石堆并可为全新世山洪泥石流提供物源。判别某些巨砾是否为冰川漂砾, 应首先判断它们与周围基岩的岩性是否一致。如果岩性明显不同, 再考虑是否为流水作用所致, 排除流水作用后才可考虑漂砾的可能性。至于非就地风化造成的蒙山“漂砾”, 或可能与所谓庐山“漂砾”如出一辙, 自有其合理的地貌学解释。因二者皆位于郯庐大断裂带内或附近, 构造运动均十分活跃, 故作此可能性推断。

根据中国地震点的统计分析资料, 山东临沂地区地震烈度为中国最高值区域。康熙七年六月十七(1668年7月25日), 在郯城一带发生了一次特大地震, 震级为8.5级。极震区位于山东省郯城、 临沭、 莒县一带, 震中位置为34.8° N、 118.5° E(临沭县干沟渊村), 极震区烈度达Ⅻ度。历史文献记载表明, 郯城大地震是中国大陆东部板块内部一次最强烈的地震。强烈有感的Ⅴ度区北起辽宁南部, 西至山西太原、 湖北襄樊, 南至江西吉安, 东至朝鲜半岛、 日本列岛等地, 有感区面积近100万km2。内城廓、 官民庐舍、 庙宇等一时尽毁, 且伴有大规模的山崩地裂、 涌水喷沙、 山洪群发等现象, 沂州平地水深丈余、 井内涌水高数尺(以上据网络资料)。由此可见, 郯城大地震可能是蒙山拦马墙等沟谷巨砾来源的一个诱发因素, 上游流域内丰富的松散固体物质能以滑坡、 崩塌等块体运动方式转移到沟谷内, 为形成特大洪流提供了物质基础。加之兰溪等蒙山众沟谷岩性均一, 谷床顺直, 谷壁陡而平滑, 局部保存有被山洪泥石流磨蚀的光面和撞击的条痕。沟床纵比降平均为20.6%(根据西藏150条泥石流沟统计结果, 泥石流形成的沟谷比降为10%~30%), 有利于水流的汇集和花岗岩崩积物掺混为泥石流体迅猛下泻。伴随地震的群发性山洪暴发, 则是形成特大洪水或泥石流的水动力条件。

5 结语

“错误的发现是走向发现真理的第一步”。《发现》《对比》两文关于“蒙山第四纪冰川组合遗迹”的论断, 不是在全球视野下开展的实证研究, 没有明确和直接的冰川地貌三要素组合证据, 没有建立起“确认并发展了李四光关于我国东部第四纪冰川理论”的科学事实。之所以重复了前人走过的弯路, 主要是把某个地貌形体的特有情况或偶有情况硬套到另一对象上, 实质上是用不当的类比方法在成因分析中过分依靠“孤证”所致。坚持认为中国东部海拔2 000~2 500 m以下中低山丘陵存在第四纪冰川的学者, 地质学基础一般都很扎实, 长于从单一的证据归纳、 阐释看法, 但由于较少研究现代冰川, 不熟悉冰川学理论进展[23], 对现代冰川发育与气候环境等自然地理要素之间的关系重视不够, 面对成因具多样性和复杂性的外动力过程地貌, 出现某些判别偏差是可以理解的。避免此类问题的途径, 需要以地球系统科学为指导思想, 坚持整体性思维, 运用将今论古、 地貌组合系统、 成因-环境一致性等正确的判别原则与方法, 以方法的完善化克服认识的片面性和主观性。

“任何认识都是时代的认识”。本文不揣浅陋, 旨在通过讨论尝试建立较少歧义的冰川地貌判别标准, 早日解决有关冰川遗迹调查与评价的方法论问题, 并以蒙山为例说明山东中低山丘陵不存在所谓“低海拔型古冰川遗迹”。由于认识水平和条件所限, 有些问题(如蒙山巨砾堆积堤成因)只是粗浅涉及。关于中国东部中低山地第四纪冰川遗迹的争议理应早日结束, 施雅风等出版的《中国东部第四纪冰川与环境问题》《中国第四纪冰川新论》已对这个问题进行了深入探讨与澄清, 结论是中国东部海拔2 000 m以下的中低山地, 在第四纪期间任何一次冰川作用期都没有发生过冰川作用[24-25]。今天看来, 这一论断是经得起科学实践和学术争鸣检验的, 其科学性是毋庸置疑的。尽管中国第四纪冰川科学是逐步发展的, 每个阶段都有一些重要的发现和进步, 但泛冰川论者业已内化了的范式可能变得固若金汤, 年轻学生、 非冰川学从业者极易对此现象产生困惑。唯有泛冰川论的例外主义范式缺陷, 随着科学实践检验和学术争鸣而变得越来越明显直至被“否证”后, 律则性范式才能全面得以普及, 编制中国第四纪冰川遗迹调查与评价技术规范才能水到渠成[26]。

致谢: 兰州大学王杰教授提供了部分文献资料, 特致谢忱!

参考文献(References):

[1] Wang Zhaobo, Bian Qing, Li Dapeng, et al. Discovery of the Quaternary glacial relics in Mount Mengshan, Shandong Province[J]. Geological Review, 2017, 63(1): 134-142. [王照波, 卞青, 李大鹏, 等. 山东蒙山第四纪冰川组合遗迹的发现及初步研究[J]. 地质论评, 2017, 63(1): 134-142.]

[2] Wang Zhaobo, Zhang Jian, Wang Jiangyue, et al. A study on Quaternary glaciation moraines in Mount Mengshan, Shandong Province with Optically Stimulated Luminescence (OSL) and comparison of glacier period division[J]. Geological Review, 2017, 63(3): 694-702. [王照波, 张剑, 王江月, 等. 山东蒙山第四纪冰川遗迹光释光测年研究及冰期划分与对比[J]. 地质论评, 2017, 63(3): 694-702.]

[3] Lee J S (Li Siguang). Quaternary glaciations in the Lushan Area, central China[M]. Nanking (Nanjing): Institute of Geology, Academia Sinica, 1947. [李四光. 冰期之庐山[M]. 南京: 国立中央研究院地质研究所, 1947.]

[4] Li Siguang. Moraine and ice water deposition in the northwestern margin of the North China Plain[M]// Professional papers on Quaternary glacial relics in China. Beijing: Science Press, 1964: 1-13. [李四光. 华北平原西北缘地区的冰碛和冰水沉积[C]//中国第四纪冰川遗迹研究文集. 北京: 科学出版社, 1964: 1-13.]

[5] Cui Zhijiu, Yang Chienfu, Liu Gengnian, et al. The Quaternary glaciation of Shesan Mountain in Taiwan and glacial classification in monsoon area[J]. Quaternary International, 2002, 97/98: 147-153.

[6] Yang Chienfu. Mountains in Taiwan[M]. Taipei County, Taiwan: Walkers Cultural Enterprises, Ltd., 2010: 60-79. [杨建夫. 台湾的山脉[M]. 台湾台北县: 远足文化事业股份有限公司, 2010: 60-79.]

[7] Svensson H. Is the cross-section of a glacial valley a parabola?[J]. Journal of Glaciology, 1959, 3(25): 362-363.

[8] Graf W L. The geomorphology of the glacial valley cross section[J]. Arctic and Alpine Research, 1970, 2(4): 303-312.

[9] Harbor J M. A discussion of Hirano and Aniya′s (1988, 1989) explanation of glacial valley cross profile development[J]. Earth Surface Processes and Landforms, 1990, 15: 369-377.

[10] Harbor J M. Numerical modelling of the development of U-shaped valleys by glacial erosion[J]. Geological Society of America Bulletin, 1992, 104: 1364-1375.

[11] Benn D I, Evans D J A. Glaciers and glaciation[M]. 2nd ed. London: Hodder Education, 2010: 305-311.

[12] Liu Shuzhen, Liu Xinmin, Zhao Yongtao, et al. Geomorphology and its development of Gongga mountainous region[M]// Geographic expedition in Gongga Mountains. Chongqing: Chongqing Branch of Scientific and Technology Document Press, 1983: 21-34. [刘淑珍, 刘新民, 赵永涛, 等. 贡嘎山地区地貌特征及地貌发育史[M]//贡嘎山地理考察. 重庆: 科学技术文献出版社重庆分社, 1983: 21-34.]

[13] Rea B. Glacial landforms, erosional features: micro to macro scale forms[M]// Encyclopedia of Quaternary science. Amsterdam, the Netherlands: Elsevier, 2007: 853-864.

[14] Li Jijun. On glacier striation[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 1982, 4(1): 29-34. [李吉均. 论冰川擦痕[J]. 冰川冻土, 1982, 4(1): 29-34.]

[15] Gary M, McAfee R, Jr, Wolf C L. Glossary of geology[M]. Washington, D.C.: American Geological Institute, 1972: 120.

[16] Susan M. Oxford dictionary of geography[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001: 73.

[17] Benn D I, Evans D J A. Glaciers and glaciation[M]. 2nd ed. London: Hodder Education, 2010: 268-272.

[18] Bussert R. Exhumed erosional landforms of the late Palaeozoic glaciation in northern Ethiopia: indicators of ice-flow direction, palaeolandscape and regional ice dynamics[J]. Gondwana Research, 2010, 18(2): 356-369.

[19] Krabbendam M, Bradwell T, Everest J D, et al. Joint-bounded crescentic scars formed by subglacial clast-bed contact forces: implications for bedrock failure beneath glaciers[J]. Geomorphology, 2017, 290: 114-127.

[20] Aleinikoff J N, Muhs D R, Bettis E A, et al. Isotopic evidence for the diversity of late Quaternary loess in Nebraska: glaciogenic and nonglaciogenic sources[J]. Geological Society of America Bulletin, 2008, 120(11/12): 1362-1377.

[21] Cui Zhijiu. Diamicton and environment[M]. Shijiazhuang: Hebei Science and Technology Press, 2013. [崔之久. 混杂堆积与环境[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 2013.]

[22] Shi Yafeng, Cui Zhijiu, Su Zhen. The Quaternary glaciations and environmental variations in China[M]. Shijiazhuang: Hebei Science and Technology Press, 2006. [施雅风, 崔之久, 苏珍. 中国第四纪冰川与环境变化[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 2006.]

[23] Li Jijun, Zhou Shangzhe. What glacier is the “ultra-maritime glacier”: a discussion with Professor Jing Cairui[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2018, 40(1): 1-6. [李吉均, 周尚哲. 极海洋型冰川是什么冰川: 与景才瑞先生商榷[J]. 冰川冻土, 2018, 40(1): 1-6.]

[24] Shi Yafeng, Cui Zhijiu, Li Jijun, et al. Problems on Quaternary glaciation and environments in eastern China[M]. Beijing: Science Press, 1989. [施雅风, 崔之久, 李吉均, 等. 中国东部第四纪冰川与环境问题[M]. 北京: 科学出版社, 1989.]

[25] Shi Yafeng, Zhao Jingdong, Wang Jie. New understanding of Quaternary glaciation in China[M]. Shanghai: Shanghai Popular Science Press, 2011. [施雅风, 赵井东, 王杰. 中国第四纪冰川新论[M]. 上海: 上海科学普及出版社, 2011.]

[26] Wang Nai′ang, Zhao Jingdong, Yu Yingxiao, et al. The gradually improving scientific research paradigm on Quaternary glaciation in China: a review of the 4th Conference on Quaternary Glaciation and Environmental Variation in China[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2017, 39(5): 1029-1038. [王乃昂, 赵井东, 余莺潇, 等. 渐趋完善的第四纪冰川研究范式: 记第四届中国第四纪冰川与环境变化研讨会[J]. 冰川冻土, 2017, 39(5): 1029-1038.]

Issues on criteria and methods for discriminating Quaternary glacial relics: also on the origin of the boulder-piled levees in Mount Mengshan

Abstract: The authenticity of glacial relics in the middle-low mountainous areas, eastern China, could only be discriminated through scientific practice and academic contention. Field measured data proves no Quaternary glacial relic exists in Mount Mengshan. Furthermore, the middle-low mountainous areas in Shandong Province where Mount Mengshan locates has found no last glacial geomorphic assemblage so far, which should contain three elements of glacial erosional landform, glacial depositional landform, and glaciofluvial depositional landform. The form ratio of Lanxi Valley in Mount Mengshan, from 0.07 to 0.24, do not match the real U-shaped valleys′ around the world. The scratches on the Lanxi Valley wall and the Lanmaqiang boulder-piled levee, which are considered as evidence of glacier presence, are not of uniqueness and exclusiveness. They are the result of gravel rolling, dragging, rubbing and striking along the valley. The Lanmaqiang boulder-piled levee, distributed intermittently and asymmetrically in the downstream concave bank extending downflow or linearly arranged, has landscapes of flattops paralleled to the mainstream as well as steep gravel piles and standing stones. The roundness, sorting, and fabric of gravels in the levee all point to its origin that is the boulder levee of debris-flow or the boulder-strewn bed of catastrophic flooding. The boulder-piled levee probably is the relic of group disaster caused by the Tancheng Great Earthquake on July 25, 1668.

Key words: glacial landform; three elements assemblage; non-glaciogenic scratches; boulder-piled levee; flash floods and debris flows; Mount Mengshan

(本文编辑: 武俊杰)

收稿日期: 2017-12-10;

修订日期:2017-12-20

基金项目: 国家自然科学基金项目(41530745); 兰州大学2017年度“创新创业教育基地、 协同育人基地”项目资助

DOI: 10.7522 /j.issn.1000-0240.2017.0143

中图分类号: P534.63

文献标志码:A

文章编号:1000-0240(2017)06-1289-09