走进神农架,探寻远古冰川的奥秘

【类型】期刊

【作者】安志辉,叶琴,胡军,段其发(中国地质调查局武汉地质调查中心;中国地质调查局古生物与生命-环境协同演化重点实验室;中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室)

【作者单位】中国地质调查局武汉地质调查中心;中国地质调查局古生物与生命-环境协同演化重点实验室;中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室

【刊名】华南地质与矿产

【关键词】 古冰川;神农架;地质历史时期;高海拔地区;气候问题;全球变暖;气候现象;产物分布

【资助项】中国地质调查局“湘西-鄂西成矿带神农架-花垣地区地质矿产调查”项目(No.DD20160029);“神农架-雪峰山地区区域地质调查”项目(No.12120114066301)资助

【ISSN号】1007-3701

【页码】P180-182

【年份】2019

【期号】第2期

【期刊卷】4

【摘要】全球变暖等气候问题日益引起世界的关注和重视,在地质历史过程中,也发生过极端的气候现象。现代冰川作为寒冷气候的产物分布于极地或高海拔地区,在地质历史时期,地球曾多次被冰雪覆盖,陆地、海洋到处分布有巨厚的冰川。据地质学家研究,在距今654-635百万年之间[1-2]的新元古代成冰纪,发生了极端的冰川事件,地球被冰雪完全覆盖,就连赤道地区都不能幸免,这被称之为"雪球地球"[2-3]。在这次极端寒冷事件期间,地表温度降

【全文】 文献传递

走进神农架,探寻远古冰川的奥秘

全球变暖等气候问题日益引起世界的关注和重视,在地质历史过程中,也发生过极端的气候现象。现代冰川作为寒冷气候的产物分布于极地或高海拔地区,在地质历史时期,地球曾多次被冰雪覆盖,陆地、海洋到处分布有巨厚的冰川。据地质学家研究,在距今654-635百万年之间[1-2]的新元古代成冰纪,发生了极端的冰川事件,地球被冰雪完全覆盖,就连赤道地区都不能幸免,这被称之为“雪球地球”[2-3]。在这次极端寒冷事件期间,地表温度降至-50℃,海冰厚度可达1-2 km;而冰川结束后,地球又进入极端温室气候,气温上升到+50℃以上。温度的骤变对地球早期的环境和生命具有深远的影响,我国神农架宋洛地区南沱组保存了这一时期的地质记录,蕴含着重要的科学意义。让我们走进神农架,探寻远古冰川的奥秘。

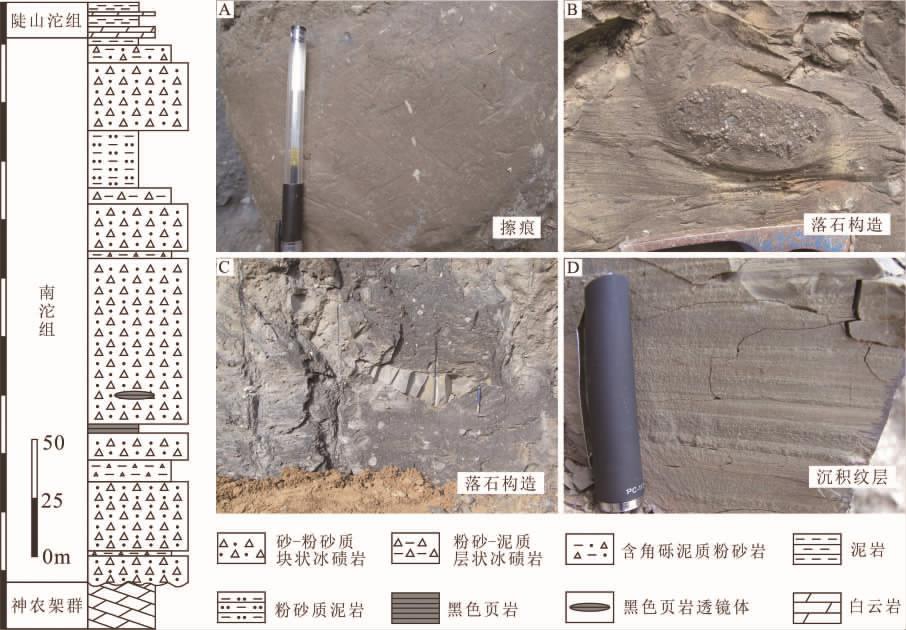

神农架宋洛地区远古冰川沉积的主要记录是新元古代成冰纪南沱组,是一套由冰川搬运沉积的泥、砂、砾石大小混杂堆积的岩石,又称冰碛杂砾岩。宋洛地区南沱组的顶底界线清晰,有助于揭示远古冰川的奥秘。南沱组的下伏地层为中元古代神农架群白云岩,与南沱组冰碛杂砾岩差异明显,两者之间有几亿年的沉积间断;在冰川沉积到来之前,下伏神农架群经历了长期的风化剥蚀作用,形成凹凸起伏不平的古地貌景观;同时,冰川在运移过程中具有强烈的刨蚀作用,其结果也会造成凹凸不平的地形。故而远古冰川沉积的底界在野外露头中较容易识别。

南沱组冰川沉积形成的岩石较为复杂,主要岩性包括冰碛杂砾岩和含砾泥岩。杂砾岩又可以分为砂质胶结杂砾岩和泥质胶结杂砾岩,二者的区别在于砾石之间的胶结物不同。相同点是砾石具有相似的特征,并且能够反映冰川作用。砾石成分复杂,以白云岩和砂砾岩为主,并可见少量花岗岩、片麻岩、石英岩。有些白云岩砾石中可见到清楚的叠层石,与下伏神农架群白云岩中的叠层石相同,说明这些白云岩砾石来自于距离较近的神农架群,同时,花岗岩、片麻岩、石英岩等砾石的存在,说明物源区较为复杂。砾石的大小变化较大,粒径可从2 mm到50 cm。砾石的磨圆度以棱角状-次棱角状为主,并且具有多棱角和复杂多面体的特征。砾石总体分选性极差,在成分、大小、排列方向等多个方面都显得杂乱无序,与正常水体中的沉积特征明显不同,与现代冰川沉积物特征相符合。

南沱组冰碛杂砾岩中特殊的沉积现象也显示了冰川作用的特征,如大量砾石表面发育冰川擦痕和“落石构造”。冰川擦痕是冰川搬运物在运动中相互摩擦或与冰川槽谷基岩摩擦时形成的,可在大量冰碛杂砾岩的砾石表面观察到。由于冰川为固态搬运,底部和两侧具有较大的摩擦力,故不同部位的运动速度不均一,会导致砾石表面出现成组的平行擦痕。如果这些砾石在冰下经历多次搬运,其表面就可能布满不止一组平行密集的擦痕 (图1,A)。“落石构造”也在宋洛南沱组中出现。在发育纹层的岩石中,可以观察到零星分布的砾石压弯了纹层,砾石两侧的沉积纹层发生扰动变形(图1,B),这是由于砾石下落挤压沉积物造成的;在不发育纹层的岩石中,偶而分布有孤立的巨大砾石(图1,C),粒径最大可至50 cm,远大于同层位的其他砾石,这是典型的冰筏沉积构造,冰筏可以搬运较大的砾石,当冰筏融化时,砾石就在重力作用下沉降,形成落石构造。

新元古代的“雪球地球”并不是单调的冰天雪地,也存在水流。南沱组冰碛岩中可见到灰绿色含砾泥岩,这类岩石中砾石含量较低,以泥岩为主,部分层位不含砾石,为青灰色粉砂质泥岩,新鲜岩石中可见水平层理(图1,D),反映了正常海水沉积,表明在冰川沉积为主的地层中也有定向水流沉积的地层。

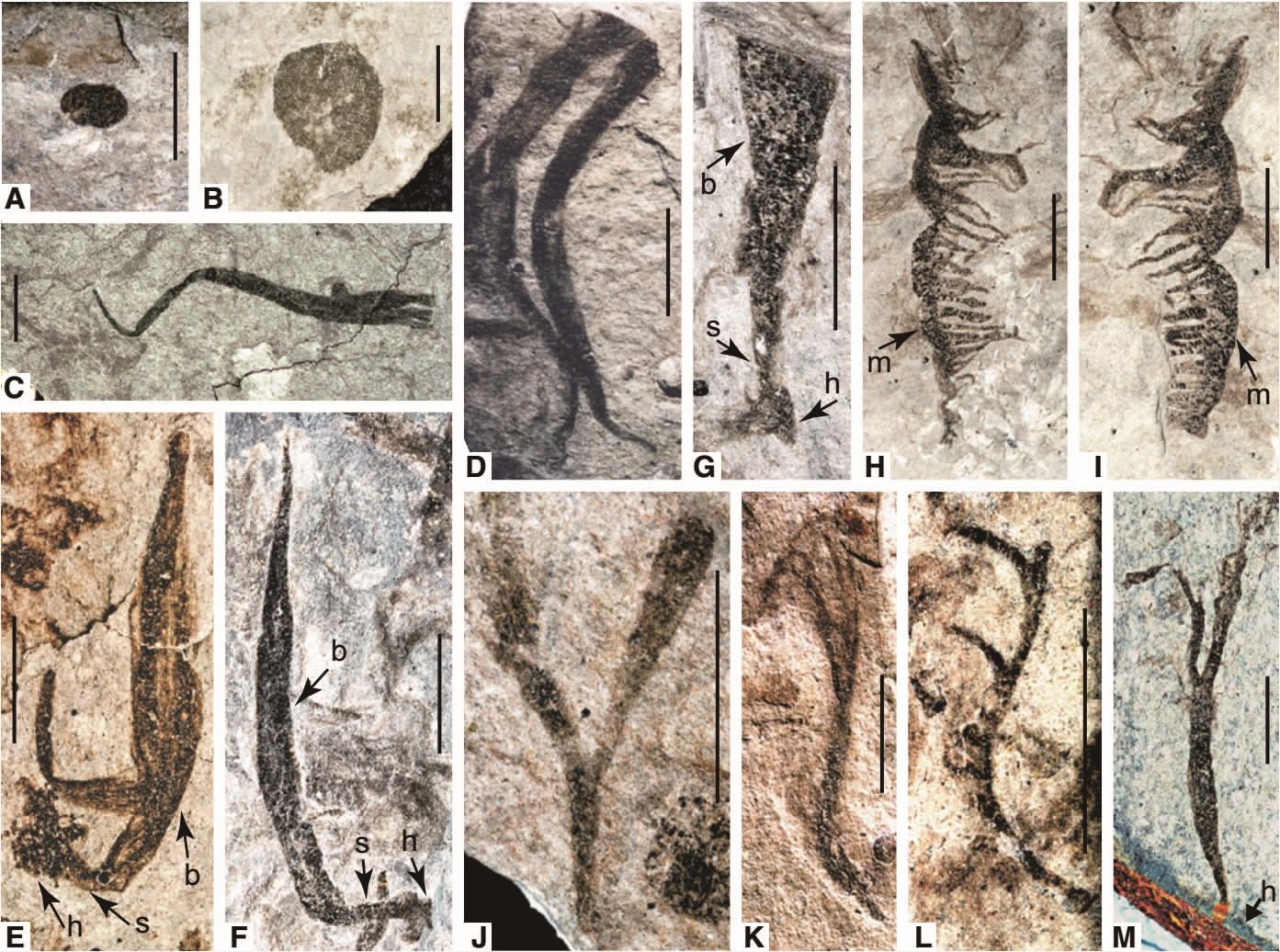

同时,神农架南沱组冰川沉积中存在生命的“避难所”,在南沱组黑色页岩夹层中发现了大量的宏体藻类炭质压膜化石[5],这些化石至少包括5种不同形态类群,分属8个不同属种,分别是:圆盘形或椭圆形,以 Chuaria(图 2,A-B)为代表;带状化石,为 Vendotaenia 属(图 2,C-F);棒状类型,可归属为 Baculiphyca(图 2,G);可能的分枝类型,包括Konglingiphyton erecta (图 2,J)、Enteromorphites siniansis(图 2,K)和 Enteromorphites sp.(图 2,M);假单轴式分枝类型,包括Wenghuiphyton erecta(图2,L)和 Parallelphyton tipica(图 2,H-I)。 从生活习性上看,这些化石主要以底栖藻类为主,兼具简单浮游类型。其中底栖宏体生物对环境条件的要求更高,它们不但需要较为稳定的生存空间,同时它们纤细脆弱的须根状或球状固着器不适宜于坚硬的石质底质,更适于生活在泥质底质上。于此同时,藻类的生长、繁殖需要依赖阳光进行光合作用,因而其生活环境应是在开放水域的透光带内。因此,南沱组内宏体化石的发现证明“雪球地球”并非冰雪完全覆盖全球的,至少在华南存在开放水域和适合宏体底栖藻类生存的软底质。

图1神农架宋洛地区南沱组剖面及野外沉积特征

神农架南沱组宏体化石不仅弥补了世界范围内成冰纪宏体藻类化石资料的极度不足,也为探讨冰川作用与生物演化的关系提供了重要的资料。上述化石组合具有成冰系之前的简单类型化石,又含有一些成冰系之后复杂类型化石,它是一个过渡类型的化石组合,这说明极端寒冷的气候并没有使生物群完全灭绝,其中一些生物成功度过了极端的气候环境,并发展演化为埃迪卡拉纪后生生物,因此极端寒冷环境可能是造就埃迪卡拉纪后生生物的关键要素之一。

走进神农架,远古沉积记录告诉我们这里曾经是冰天雪地,也曾经历水流涌动,更曾为极端寒冷气候下远古生命的“避难所”。有关这些宏体藻类生物如何度过这场灾难、如何影响全球环境、如何使得地球在随后的埃迪卡拉系(震旦系)从沉寂的“雪白”向生机蓬勃的“蔚蓝”转变还有待更深入的研究。

图2神农架宋洛南沱组黑色页岩夹层中宏体炭质压膜化石(黑色线条长度均为3 mm,本图引自文献[3])

[1]Zhang S H,Jiang G Q,Han Y G.The age of the Nantuo Formation and Nantuo glaciation in South China[J].Terra Nova,2008,20:289-294.

[2]Condon D,Zhu M Y,Bowring S,Wang W,Yang A H,Jin Y G.U-Pb ages from the Neoproterozoic Doushantuo Formation,China[J].Science,2005,308:95-98.

[3]Hoffman P F,Kaufman A J,Halverson G P,Schrag D P.A Neoproterozoic snowball earth[J].Science,1998,281(5381):1342-1346.

[4]Hoffman P F,Schrag D P.The snowball Earth hypothesis:testing the limits of global change[J].Terra Nova,2002,14(3):129-155.

[5]Ye Q,Tong J N,Xiao S H,Zhu S X,An Z H,Tian L,Hu J.The survival fo benthic macroscopic photorrophs on a Neoproterozoic snowball earth[J].Geology,2015,43(6):507-510.