陈西滢与李四光关于回国问题的不同抉择

【类型】期刊

【作者】散木

【刊名】党史博览

【关键词】 李四光;徐悲鸿;新中国;凌叔华;台湾当局;竺可桢;中国大陆;胡适;中央文献研究室;现代评论派

【ISSN号】1005-1686

【页码】P53-56

【年份】2019

【期号】第1期

【期刊卷】0

【摘要】从一封徐悲鸿致陈西滢的信说起由中共中央文献研究室编写的《毛泽东传(1949—1976)》披露了一条史料,即新中国成立之初画家徐悲鸿的一封海外书信。1950年11月,徐悲鸿致信老友陈西滢,希望他能"识时务者为俊杰",早日回国。其曰:"通伯老友惠鉴:"解放以来,不通音问已及一年。弟因曾无违反人民之迹,得留职至今。去年曾被派参加保卫世界和平大会

【全文】 文献传递

陈西滢与李四光关于回国问题的不同抉择

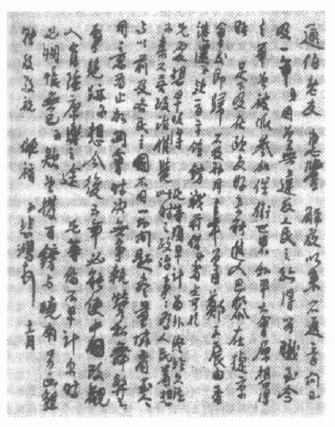

徐悲鸿给陈西滢的信。

从一封徐悲鸿致陈西滢的信说起

由中共中央文献研究室编写的《毛泽东传(1949—1976)》披露了一条史料,即新中国成立之初画家徐悲鸿的一封海外书信。

1950年11月,徐悲鸿致信老友陈西滢,希望他能“识时务者为俊杰”,早日回国。其曰:“通伯老友惠鉴:

“解放以来,不通音问已及一年。弟因曾无违反人民之迹,得留职至今。去年曾被派参加保卫世界和平大会,原想得晤足下及在欧友好,未能进入巴黎,在捷京会后即归,不及两月。去年曾由郑子展由香港还钱款一百二十余镑,战前借弟者定可于兄处想早收得。

“兄等须早计,留外终非久法。弟素不喜政治,惟觉此时之政治,事事为人民着想,与以前及各民主国不同。一切问题尽量协商,至人人同意为止。故开会时决无争执,营私舞弊之事绝迹。弟想今后五年必能使中国改观,入富强康乐之途。兄等倘不早计,尔时必惆怅无已……”

陈西滢,名源,字通伯。“陈西滢”原本是他在20世纪20年代为胡适等的所谓“现代评论派”的《现代评论》周刊《闲话》专栏撰稿时使用的笔名,也是因为这一“闲话”,“陈西滢”大名暴起。不过,那却不是祥声——他是因鲁迅的“叫骂”而有了名的。

陈西滢16岁赴英国留学,先后入爱丁堡大学和伦敦大学学习政治经济学,获博士学位。1922年回国后,陈西滢在北京大学执教。1924年8月,应王世杰之约,他加入“现代评论派”,为《现代评论》撰稿。

陈西滢曾被评为“现代评论派”的主将之一。梁实秋还曾将他与胡适、周氏兄弟、徐志摩并称为五四以来所谓的“五大散文家”之一。但从另外一个视角来看,他却是一个声名狼藉的人物。

那么,徐悲鸿为什么希望他能“识时务者为俊杰”,早日回国呢?

陈西滢在海外的境遇

早在1943年,战时的国民政府派陈西滢以其所长赴英国从事外交工作。1945年,二战后成立的联合国设立了教育科学文化组织(简称教科文组织),作为其下属的机构之一。1946年,联合国教科文组织在巴黎召开成立大会。陈西滢为中国首任常驻代表。

新中国成立之后,陈西滢处境尴尬:一是当时社会主义阵营的国家以“文教合作应超越政治争执之外”为由,积极声援和支持中国大陆入会,乃至动摇了台湾当局的“合法地位”。陈西滢为维护台湾当局的“代表权”,只能煞费周折,可谓“四处拉票,几近绑架”。二是20世纪50年代台湾当局因经费支绌,无力支付每年近百万美元的会费,而按规定凡会员国积欠会费在两年以上者无投票表决权,于是陈西滢每逢开会须绞尽脑汁以免受到被褫夺投票权的处分。

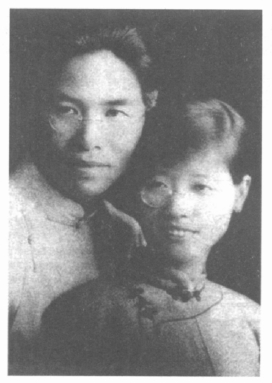

陈西滢与凌叔华。

陈西滢原本是一介书生,让他周旋在政治和政治家之间,委实是力不从心,他平静的生活也渐渐被打乱了。说他是书生,比如原先国民政府每月给他的薪金是500美元,陈西滢却主动要求降为300美元。这一待遇,当时是在使馆“一秘”的档次之下,为此夫人凌叔华和他大吵了一场。到了后来,这点薪金让他一家维持生计都有了困难,一家只好迁往生活费用较低的伦敦去了,而陈则往来于伦敦和巴黎之间。1959年,台湾作家陈纪滢等赴法兰克福出席“国际笔会”,顺道看望了陈西滢。当时陈家在伦敦亚当姆森14号一处老式的房子内。夫人凌叔华为生活所迫,远赴新加坡教书。陈纪滢回忆说其“家中凌乱,与在珞珈山时代的小洋楼书斋相比,大有天渊之别”,众人遂以囊中的款项相赠,“藉求心安”。1964年,法国与新中国建交。一年后,陈西滢只好无奈地搬出联合国教科文组织办公处,而台湾当局竟责其不力、无能,后来索性连津贴也不给他发了。此后陈西滢只能依赖积蓄和友人的帮助生存。

1966年夏,陈西滢向台湾当局提出辞职,从此定居伦敦。不过彼时的陈西滢尽管生活在艰难竭蹶之中,仍为推动中外文化交流而积极奔走,如促成张大千画展举行,使欧洲艺术界首次认识张大千的不凡造诣;世界名著《世界史纲》由威尔斯所撰,而《世界史纲》中有关亚洲的史料,皆为陈西滢所提供等等,可谓难能可贵。

陈西滢过去大陆的一些老友也对其时在念中。1956年秋,原《现代评论》周刊的同人周鲠生赴瑞士参加“世界联合国同志大会”后,应邀赴伦敦访问。在这里他会见了陈西滢,两位老友谈了很久。据说周鲠生除规劝陈西滢落叶归根之外,还劝他动员胡适也回中国大陆看看。当时,周鲠生说:“对于胡适,主要是批判其思想,并不是针对个人。胡适如果归国,一定还会受到欢迎,来去自由,绝对没有问题。胡适要多做学术方面的工作,不必去谈政治;应放眼看看世界上的实在情形,不要将眼光拘于一地。”显然,这个谈话不仅是周鲠生的个人意见,而对胡适的政策自然也可应用于陈西滢。遗憾的是陈西滢未能回国,他于1970年3月29日在伦敦病逝,时年74岁。

据苏雪林《悼陈源教授》一文:1964年1月27日中法实现建交,而彼时台湾当局的“大使”黯然返台。台湾当局仍电令陈西滢以“联合国中国代表”的名义驻馆看守。当时这个“使馆”因资金匮乏,竟没有取暖的炉火。陈西滢孤零零地在屋内看守,正所谓形影相吊,一副惨淡相。1966年3月12日,法国政府以拖延太久为由,要求台湾当局交出“使馆”,并要陈西滢迁出,最终陈竟被军警强行架出,以致血压升高,引发心脏衰弱,当场晕厥。此后,陈西滢“引咎辞职”,长住伦敦养病。处此境况,有一些人劝陈西滢返回台湾,但他对国民党并不看好,犹豫不定,而中国大陆已处在“文革”时期,自然也不可能有“非分之想”。1969年12月18日,陈西滢在给学生吴鲁芹的信中说:“年关已经到了,我们还是在伦敦没有动,并不是我们决定不去台北,而是我们没有决定是否去台湾还是留伦敦。走或不走,须有决心,老是决不下心来。”

翌年,陈西滢一病不起。1970年4月6日,凌叔华在致陈纪滢的信中说:“不幸他终于抵抗不过旧病于29日晚与世长辞了!通伯于3月12日入院之后,始终未能说话,大约多半在半醒半睡状态中,样子安详,颇可告慰挚友与亲人而已。4月3日在伦敦北城教堂火葬。此后华拟将骨灰带回台湾,择风景清幽之处给他作长眠之地。罗家伦先生墓地似乎甚为理想,通伯与他、孟真、适之等生前为至好朋友,如能在这些人附近择到地点就好了。”

竺可桢与陈西滢的交往

提到留在大陆的陈西滢过去的一些老友,以及对其人时在念中的友人,就有陈西滢妹夫竺可桢。

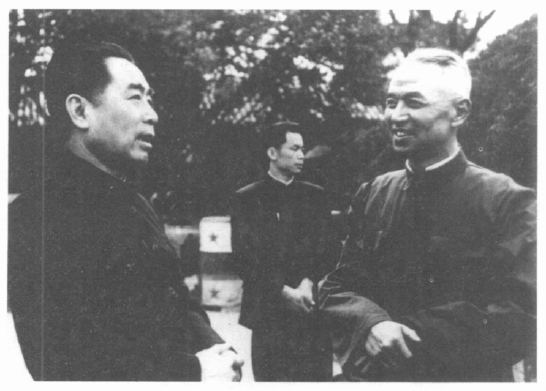

周恩来与李四光交谈。

胡适晚年曾对其秘书胡颂平说起过这回事,即竺可桢的第二个太太是陈西滢的妹妹。“这位陈小姐,面孔圆圆的,长得很甜。我的太太对我说,如果她死了,她劝我娶这位陈小姐,可以看出我太太对她的喜欢。胜利之后,我到浙江大学去演讲,可桢是浙大的校长,他和他的太太住在礼堂楼上。”然而就是这样的两个人,在沧桑鼎革之际,作出了不同的选择。

竺可桢不仅对陈西滢时在念中,还配合开展过说服陈西滢夫妇归国的工作,这在他的日记中留下了一些痕迹。

1955年10月13日,竺可桢在日记中记述了他了解到的陈西滢的动向。那是一次与天文科学家的谈话,他得知伦敦大学一位学习和研究天文学的中国留学生江涛就是陈西滢的女婿。他还从天文学家张钰哲那里获悉:陈西滢已经去了美国。竺可桢不由感慨道:“我们争取他回国,至此已绝望,他大概投奔胡适去了,是一条死路。”

1960年2月,凌叔华在新加坡大学教授国文期间转道港澳回国考察。她先后考察了广州和北京。在北京期间,竺可桢夫妇在华侨大厦广东大同酒家为其设宴洗尘。当时应邀出席的还有张奚若夫妇、钱乙藜夫妇以及金岳霖、陶孟和、周鲠生夫人等。他们也都是陈西滢的老朋友,席间,众人谈笑风生。

1961年,竺可桢应英国皇家学会之邀访问英国。本来他想借此机会与陈西滢见上一面,结果未能如愿。

1970年3月29日,陈西滢因中风抢救无效逝世。台湾为他开了追悼会,但夫人凌叔华还是想让他“落叶归根”,后将其骨灰安葬在江苏无锡的老家,以“满足他用全部的爱永远拥抱自己赤诚热爱的国家”。1990年5月,凌叔华在北京病逝。其女儿陈小滢遵从父母的遗愿,将母亲的骨灰运回无锡,与父亲合葬于太湖之滨的姚湾。如今,这个墓园里,还有竺可桢夫人陈汲的墓。

陈西滢助李四光回国

陈西滢终未能在生前再一次踏上祖国的土地。不过,鲜为人知的是,李四光当年秘密回国,陈西滢是出过大力的。

新中国成立后,李四光在回国前夕遇到“麻烦”,即当时台湾国民党“外交部”密令“驻英大使”郑天锡要李四光公开发表一个声明,拒绝接受“全国政协委员”这一职务,否则将予以扣留。好在陈西滢利用自己的身份截获了这一密令,并冒着一定的风险,给李四光打了一个电话,使得李四光能够赢得一天的时间,只身从英国到了法国。此后他辗转欧洲,并于1949年12月25日得以由意大利港口热那亚起程,开始了秘密回国的旅程。

此前的1949年1月,原中央研究院地质研究所的10余位同人秘密商就反对搬迁台湾的誓约,决定留守在南京或上海,绝不迁往台湾。当时正在英国出席国际地质大会的李四光院士得知此事,表示拥护。5月,他又收到了拟出席在欧洲举行的“世界维护和平大会”的中国代表团团长郭沫若根据周恩来指示发来的信函,请其“早日返国”。随即李四光订了赴香港的船票,并办妥了相关的签证。然而当时由英国开往远东的航船很少,须等待半年左右才能起程。

6月,国内拟出新成立的中国科学院院长的人选,华东局报送的名单是李四光、竺可桢、陶孟和(后来这三人都是副院长,郭沫若为院长)。与此同时,李四光还被任命为政协全国委员会委员、全国首届自然科学工作者代表大会常务委员会副主任委员等。与此同时,台湾方面却极力阻挠李四光返回中国大陆。

一天深夜,李四光从陈西滢夫人凌叔华处得知:台湾“外交部”密令其“驻英国大使”郑天锡尽快与李四光取得联系,让李发表声明拒绝中共的任命,否则即扣留其人。李四光闻讯决定马上脱身离开英国,并随即给郑天锡留下一封信,反而劝说郑认清形势,不要再为蒋介石集团效劳。随即,李四光与夫人商定,由他只身秘密起程,乘火车经普利茅斯,渡过英吉利海峡,再由法国辗转回国。

这期间,郑天锡四处派人寻找李四光,并意图用重金收买李四光夫人说出实情,遭到李夫人的拒绝。10月,李四光到达瑞士巴塞尔城,又秘密通知夫人前来会合。随即李夫人在女儿李林的陪同下赶到了瑞士。11月15日,当时国内已经正式任命李四光为中国科学院副院长,周恩来致信中国驻苏联大使王稼祥和新华社驻布拉格分社社长吴文焘,说:“李四光先生受反动政府压迫,已秘密离英赴东欧,准备返国,请你们设法与之接触,并先向捷克当局交涉,给李以入境便利,并予保护。”

不久,李四光夫妇由意大利热那亚乘船回国。

李四光回国之际,留给陈西滢一封信,其内容则只有他们二人才能心领神会。这封信,现由国家博物馆展览室主任陈烈收藏。其曰:

“通伯兄:

十一月十一日大示奉悉,承示各节,谢谢。

弟原拟赴东欧一游,前因在此受凉,且经过联盟国检查处检查,手续颇觉麻烦而中(终)止,行程仍照前定办法前行。唯Cakn舱住不好,但如无其他更好办法,亦只好受之而已。

弟身体仍不能任重,作若干研究工作或教书则易,或不为难;若涉及行政,则不能不加以考虑矣。此顺颂近好,并候叔华妹安吉,小滢好弟光”